作者 | 乔雨萌

编辑 | 荆欣雨

出品 | 腾讯新闻 谷雨工作室

网文作者变成高危职业

被开盒是怎样一种噩梦般的感受?

网文作者郑蓝生不幸经历了。去年11月,在小红书、微博、豆瓣、抖音等六个社交平台上,一个使用相似用户名的账号多次@和评论郑蓝生,表达对她八年前一篇文中男主角的强烈不满以及对她本人“厌女”的指责,语气激愤,并提到她的真名以示威胁。郑蓝生意识到,自己被开盒了。

八年前的那篇小说中,女主暗恋男主,除了男主只谈过一段恋爱,而男主谈过几任女友。

这位读者对此发帖怒斥:“现女主接盘前女主玩烂的lhg(烂黄瓜)……可怜的女主宝宝必须清清白白献身给公交车男。”

几个月里,郑蓝生和家人遭到持续的骚扰。今年二月,这名读者以郑蓝生妹妹的名义在一个政务平台举报了她。三月下旬,对方又一次举报,甚至写明了郑蓝生家具体到门牌号的地址。郑蓝生在微博上说,几个月以来她噩梦频频,经常跟孩子玩着玩着就爆哭,“无妄之灾四个字已经不足以形容这件事了,有时候荒谬到我肉体跟灵魂分离,就是不断在想,为什么这个世界上能存在这样恶意满满的人。”

然而,在相关讨论帖的评论区,不乏有认为读者的行为情有可原、甚至为之叫好的声音:“极端仇女的烂黄瓜男宝妈作者,因为在互联网写极端虐女文,被恶心到的路人读者给开盒了,后者应该举报不该开盒,为个烂黄瓜男宝妈把自己送进去不值得。”52人点赞了这条评论。

类似的事情降临到写文一年多的周茜身上时,她首先感到的是荒谬。去年冬天的一天,周茜正在上班,HR把她叫到一个小会议室,面色尴尬,说公司收到了一封举报信,附上了周茜写过的一篇网文,以及大量她的个人信息,从姓名、生日、籍贯、毕业学校到在大学期间获得的奖项,举报的理由是她侮辱女性。

震惊之下,周茜回忆了自己的社交圈和可能交恶的人,终于想起了一年前一条要求她删文的私信,理由正是认为她侮辱女性。“我写的角色里都没有女人,哪来的侮辱女性?”周茜无法理解,“你不喜欢不看就好了,一定要点进来看再这样做吗?”

自那之后,和郑蓝生一样,周茜也活在担惊受怕中。三个月前她参加一个漫展,提前在网上买了全套的防护装备,包括防腐蚀面罩、防火防腐蚀的手套、迷你灭火器以及折叠盆。周茜家人说她乱花钱。她说,有个变态盯着你,你却不知道他是谁的这种感觉,你不会懂。

郑蓝生报警后,警方找到了举报者的手机号,但尚无法确认机主是否是施暴者本人。周茜同样没有抓到那个躲在暗处的人。为了不影响工作和生活,她把写过的文全部删掉了。一篇一篇按下删除键的时候,她觉得“就像亲手杀死了自己的孩子”。“不知道对方是谁,我会一直心里不安生。”周茜说。

“现在是轻则差评排雷,重则网暴开盒。”在多个网文平台写文12年的作者许珊总结。

严华在晋江文学网、番茄小说网等平台全职写网文已有16年。她写过的女主里,有的是妾室上位,有的几次嫁人,有的要智斗恶婆婆,因此作品被一些读者诟病是“网文版娘道”,在评论区和私信里骂她、发帖挂她的人也有很多,而且大多“骂得很脏”。刚开始时她很难受,后来习惯了,还会回一句,“你们又来团建了”。她的一位作者朋友则是根本不敢登微博,因为一打开就会看到各种不堪入目的谩骂。网暴到了一定量级,据她了解,有相当一部分作者因此报过警。

不公开社交媒体账号、不暴露“马甲”(即笔名)成为最后一道屏障。同我聊过的六位作者中,有四位不愿透露自己的笔名,在晋江文学网写文三年多的作者刘依婷说,“作者都对自己的马甲保护得很死,即使在作者群里,也都会裹好马甲”。

只是,再厚的马甲也难以抵挡恶意窥伺的目光和网络数据的泄露。在郑蓝生被开盒事件的评论区,有人感叹,“网文作者都变成高危职业了”。许珊无奈地表示,“我每一天都在为(被开盒)这种可能做准备”。

“让女性多吃肉,少吃糖”

刘依婷又被骂了。

她正在更新的网文中有一个举止轻浮的男性角色,有时会开黄腔。那天她点开评论区,看到好几句愤怒的质问,“作者你是个男的吗”,“写这种角色,作者真恶心”。她瞬间心一滞,“感觉被讨厌了”。刘依婷说,其实塑造这种反派角色时她也很痛苦,写一会儿就得停下来缓一缓,但每次最难受的还是收到读者这样的评论,让她总有一段时间不太想写了。

如今,女性网文作者频频遭受网暴和开盒,大多因为被读者认为“厌女”和“爱男”。

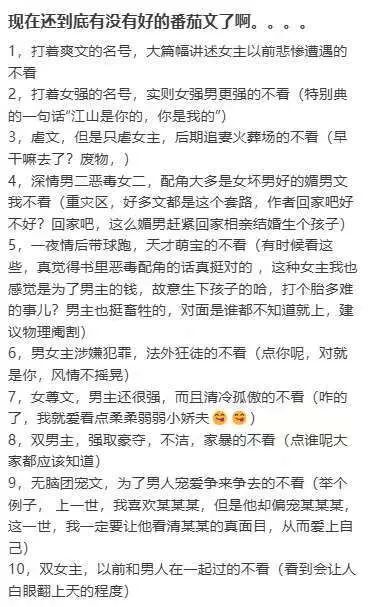

部分读者对“爱女”的要求@网络

2019年以来,随着上野千鹤子在国内走红,其代表作《厌女》的相关理论日益深入人心。网文作为亚文化的一个重要分支,也在积极吸纳着这样的思想。上野千鹤子在书中写道:“厌女症就是绝不将女人视为与自己同等的性的主体,而是将女人客体化、他者化,更直接地说,就是歧视、蔑视。”她认为,厌女症在男人身上表现为“女性蔑视”,在女人身上则表现为“自我厌恶”。

2022年,晋江文学网作者哀蓝发布一篇自我剖白,讲述了女性意识觉醒对她创作的冲击。她从2014年开始写网文,写过的女主中,有的“嫁给一个偏执狂”,有的“和一个精神病人度过一生”,还有的“爱上一个比她大二十岁还有许多个儿子的老男人”。转折点出现在2021年,“层出不穷的社会新闻、新认识的好友以及一本名为《厌女》的书”,让哀蓝逐渐认识到,“我赋予女性主角的全部苦难都毫无意义,因为在赋予她们苦难后,我只给予了她们‘被男人爱’的权力,没有让她们成长,也没有让她们自强,她们只是我笔下任意打扮的人偶,我爱她们,但这份爱浅薄又无知,与‘我都是为你好’没有区别”。

大量读者也开始带着一种全新的视角重看、批判之前一些被奉为经典的网文作品。比如匪我思存的《东宫》被总结为“一个上门女婿杀全家的故事”,再如Twentine的《打火机与公主裙》,新一代读者对这本书相对含蓄的描述是“男主是剑,女主是剑鞘,女主是为了契合男主而造的”,更直白的评价则是“龙傲天状元大男主和崇拜他的贤妻”。

借由对“厌女”的否定性定义,“爱女”的概念应运而生,以《穿进赛博游戏后干掉BOSS成功上位》《女主对此感到厌烦》(出版名为《她对此感到厌烦》)《我在废土世界扫垃圾》为代表的一批“爱女文学”也陆续出现。山东大学文学院副研究员肖映萱在《“大女主”的游戏法则》一文中总结了新型“大女主”的两个特点:一是“开始具备强大行动力、甚至成为救世者,用新发明的话语来说,女主正成为‘英雌’”;二是“性缘关系被重新检视”、“恋爱关系退位”。

越来越多读者追求“爱女”,许珊认为有其合理性,“这是过去十几年积累下来的一个集体反弹,大家之前要么是被男主恶心到,要么是被女主憋屈到,现在自然会有一个更高的要求”。

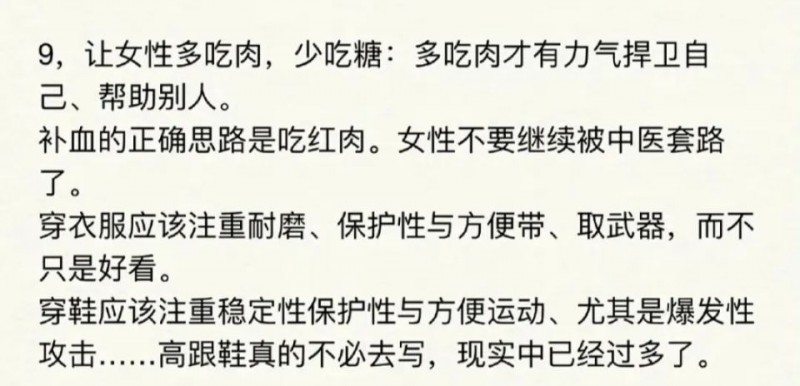

网文环境的变化也引起了学界的关注。清华大学人文学院讲师薛静长期关注网络文学,特别是女性向网文,著有《脂粉帝国:网络言情小说与女性话语政治》一书。2022年,一份“爱女写作纲要”在社交媒体上引起讨论。薛静告诉我,“纲要”中的几条,比如“如果要写女男交往,最好加上上床前要对方体检单这一项”,“宣传女性独有生育权:包括单身生育权、冠姓权、抚养权等”,“让女性多吃肉,少吃糖”,尤其引起了她的关注。

“爱女写作纲要”部分内容@网络

联想到近年来类似的话题也在社交媒体上被广泛热议,薛静意识到,女性读者对于网文“爱女”的要求很多来源于她们在现实生活中的焦虑和思考,是“将生活中面临的诸多困境投射到网文中”,也是一种“以比较低的成本迅速介入女性主义讨论”的出口。

但逐渐地,一种良性的期待在某种程度上演变成了事无巨细的审判。

刘依婷经常因为读者对于个别用词的过分敏感而困扰。“英雄”是错的,“英雌”才是对的;“甲方爸爸”是不能说的,要称之为“甲方妈妈”、“金主妈妈”;如果师傅的角色是女性,要称她为“师母”;甚至“老天爷”也要改成“老天奶”。

严华则用“越来越变态”形容如今女频读者们的要求,“甚至有人的雷点是言情小说里女主和男主发生关系”。

经历过多次被读者骂“爱男”以及旁观其他作者被批“厌女”后,许珊总结出了四个在写文过程中一定不能触碰的雷区:首先,对女性不能有生理上的凝视,假如写到女性被欺凌,不可以描写女性的弱势,比如“哭起来楚楚可怜”,而要将视角对准施暴方,描写对方的狰狞和丑恶;其二,不能写有性经验的男主、甚至是男配(女主是否有性经验则无所谓);其三,女性角色之间不可以雌竞,不能有女性角色是工具人;第四,当女主角遇到困难时,不能依赖或等待男性角色的帮助,必须依靠自己的力量(包括开金手指)解决问题。

许珊所在作者群中关于“爱女”的讨论

“把写文当成一个职业,你就不能‘我爱怎么写怎么写’,知道读者‘雷’什么就不要去踩。”许珊的声音里透着无奈。

被束缚住手脚了

当“爱女”被固定为某种范式和一条条具体的准则,质疑声也同时出现。

有读者发长帖条分缕析地指出,“一个好的故事最基本的是要写得让人像‘人’,能不能载道,载的什么道,都是下一步的事了”,“读小说并不是要获得什么生活指南,心智成熟的人会明白幻想和现实的边界在哪里”,“女性去书写各种男性,不是因为拜男,而是因为人有幻想的自由”。

而对于创作者而言,“被束缚住手脚了”,许珊说。在她看来,很多不那么“爱女”的情节其实是故事的“调味剂”和“让读者看下去的情绪点”。但现在写到这样的桥段,一想到可能随之而来的差评和排雷帖,她只能略带不甘心地一一删掉,“能省则省了”。

许珊最近在写的一篇网文,灵感来自于十年前。这次重启更新后,为了“少被骂”,许珊对角色设定和人物关系都做了大量调整,比如将男配改成了没有性经验,女配的感情线也从“和女主竞争男主”变成了“不稀罕男主”。

但这样一来,剧情中便会出现许多难以调和的不合逻辑之处,小说的趣味性和深度也会大为减弱。在原本的设定里,男配有一条相对完整的成长线:他心机深沉,结过婚(自然有性经验),曾为了权力亲手杀妻,结识女主后逐渐意识到之前的错误,但为时已晚。但出于男配必须是处男、剧情高光不能落在男性角色上的考虑,许珊将男配的过往经历全部删掉了。于是,在现在的版本里,男配就是一个28岁、认识女主前感情经历一片空白、“很飘”的角色,整个故事也从权谋文变成了一个普通的甜文。“剧情变‘白开水’很多,”许珊坦言,“看的人少了,但差评也少很多。”

许多作者并不认同创作风向的这种变化。许珊所在的作者群中,谈到“女性角色不能接受男性角色的帮助”这一点时,有人感慨,“隔绝女性的社会关系,让女性谁也不能借力,其实是套在女性身上的另一道枷锁”。

在严华看来,很多被批评为“厌女”的作者只是写出了女性的真实处境,“说白了现在还是个男权社会,我们应该先将女性的真实处境反映出来,在这个基础上再给予她们更多的选择,让她们走不同的路,而不是营造一个虚幻的乌托邦”。

看到更真实的女性角色,其实也是很多“沉默”的读者的期待。看网文八九年的陈水发现,现在很多女频作者都不敢写女性的阴暗面,笔下的女性角色要么是纯洁可爱,要么是英姿飒爽,但是“像假人一样”,让她无法代入也很难共情。

这也是薛静的担心,“当‘爱女’的规则演变成怪谈,网文构建的世界可能会变成虚无缥缈的幻境,稍纵即逝,经不起追问。”

围绕“爱女”的种种争议里,最让严华觉得矛盾的是,认为她“厌女”而网暴她的基本都是女生。“她们号称自己爱女,要帮助女性,但是网暴女作者的时候一点都不手软,甚至逼女作者退圈。这是最大的悖论。”

一个直接影响是,近几年大批女频作者转战男频。一位晋江作者改到起点男频写作后,在社交媒体上感叹,“终于不用每天提心吊胆、战战兢兢了”。

“我们想看到更多血肉丰满的女性形象和女性故事,前提条件是更多的女性参与创作,”薛静说,“任何的标准,无论是‘爱女’还是‘厌女’,如果最后指向的是封闭了女性的创作——作者写得不好就一枪把文毙了,或者把作者开盒了——只能是适得其反。”

取悦读者比自我抒发更重要

如果真有一天被网暴、被开盒怎么办?许珊想好了三步应对之法:

“第一,对方对什么情节生气,我改;要是依然不满意,我退钱;如果还是要网暴我,我专门写一本她想看的。谨遵一点:保持服务态度,读者是上帝。

“第二,如果对方要开盒,我主动交代,我可以聊到让她对我一点好奇心都没有。一种摆烂性自我保护。

“第三,但如果对方还不停止,进一步骚扰我的三次元生活,我一定会拿起法律武器。我也不是被任意宰割的小白兔。”

这样的局面,追本溯源要回到网文作者和读者之间关系更近的根本特点上。在薛静看来,相较于传统文学范畴内作者几乎是居于绝对话语权的位置,网文的创作过程允许读者积极地参与评论,这正是网文最初的魅力所在。

商业化给这个场域带来了变量。2010年以来,几家网文平台巨头逐渐形成,网络文学从野蛮生长的状态进入商业性更强的阶段,薛静说,“创作者想要脱颖而出,取悦读者变得比第一阶段的自我抒发更重要”。

2015年起,IP改编热潮大大丰富了网文的变现渠道,加之近年来七猫、番茄等免费网文阅读平台的出现,以及AI的快速发展,网文作为商品被批量化生产的趋势越来越明显。在这样的背景下,网文领域的竞争日趋白热化。《2023年中国网络文学发展研究报告》显示,2023年,新增网文作品达420万部,相当于每一天都有一万多本网文涌现。“当供需发生变化后,权力关系当然也会随之变化。”薛静总结。

网文平台也推波助澜,借助大数据为作者提供详尽的受众分析。在薛静看来,这是一个反向的动力,“数据都放在这里了,你很难不去看看喜欢你的人都是什么样子的,男生多还是女生多,他们喜欢什么样的情节,那么必然会对创作产生一定的影响”。

这一点从网文主流题材的变迁中可见一斑。以晋江文学网言情板块为例,纵观过去十五年里历年积分TOP30的作品,校园文和甜宠文逐渐成为中流砥柱。这和网文读者的整体变化相吻合:头豹研究院的报告显示,如今网文读者低龄化的特点明显,14-21岁用户为网文的第一大阅读群体,占比达39%。相对应的,十几年前风靡一时的宅斗、宫斗类网文,因被诟病书写“雌竞”、“压迫女性的封建制度”而日趋衰落;“霸总”、“带球跑”、“追妻火葬场”等一度深受追捧的老梗,现在也因为“爱男”、“厌女”而被弃之如敝履。

晋江文学城言情板块总分榜

对网文创作来说,读者的深度参与是一把双刃剑。好的一面是,许多作者都从读者处汲取过灵感和建议。刘依婷说,有时她对剧情走向不确定,不知道选A还是B,就会发到读者群里问问大家的看法,有的读者还可能在A和B的刺激下提出C甚至是D。比如她设计一个角色的性别时,觉得男性女性各有千秋,一个读者建议她可以写女扮男装或男扮女装,让刘依婷觉得非常妙。

另一面则是束缚,比如令许多作者闻之色变的“排雷”。排雷,指读者在评论区和其他平台指出小说中让人不适的点,让其他读者“避雷”。

谈到排雷,网文书龄十六年的资深读者赵絮坦言“尊重但不理解”。亲历过网文鼎盛阶段的她记得,最初作者们“百无禁忌”,读者们也“有什么看什么,什么都能接受”,但慢慢地,“HE党”、“双洁党”出现,后来又有了“爱女准则”,“看小说变成了一个是非题”。她也有不喜欢的情节,比如男性角色对女性角色有暴力行为,但看到这种她顶多私下和朋友吐槽几句,发在社交媒体上都会特意“设为好友可见”。

读者陈水也发现,现在的排雷正变得越来越极端,抓住一个点不断放大、以此否定整篇文甚至上升到作者的情况很多,还有“造谣式排雷”(脑补文章没有的情节作为排雷)。在她看来,没有作者是刻意埋雷给谁看,而且众口难调,作者也无法考虑到每一个读者的雷点。

因为排雷,不乏极端事件出现。

2022年7月,晋江文学网全职作者洛拾意的新文登上“新书千字榜”的第一天,她四年前的旧作被组团排雷、刷负分——一些读者认为她在番外中改变了主角间的主动被动关系——导致榜单排名、收藏数和收益下滑。心灰意冷之下,洛拾意发帖称,“靠写文挣钱,生活压力那么大,写文那么累,一万字要写十个小时,还要拿四年前的错不停折磨我......我也累了,就这样解脱吧”,随后她吞下大量褪黑素自杀。幸好发现及时,洛拾意被抢救回来。

舆论没有因此平息。有人质疑洛拾意的自杀是“自导自演”,有作者为她不平,也有读者觉得委屈。风波中,有六名读者宣称自杀未遂,原因是没有参与排雷或刷负分但公开被“挂”。接着,洛拾意因为私信里许多人要她“为那六位读者的命负责”,再度自杀入院。

洛拾意事件后,晋江更新了论坛读书心得区的版规,禁止违规排雷,包括虚假排雷、无视排雷(以作者排雷的内容为雷点排雷)、强求排雷(自定义雷点且强行要求作者必须排雷)、标签排雷(针对网站提供的各种标签类型排雷)、三次元排雷(以作者作品之外的私生活排雷)、禁止排雷(网站明令禁止读者排雷“双洁”“副CP性向”)、旧事排雷(一文事一文毕,请留给他人重新出发的空间)。

薛静认为,现在的读者越来越依赖排雷,反映出了文艺作品的整体阅读环境在变化。“当一个人的生存有余裕的时候,他才会乐于探索更广阔的世界,想了解跟自己生活状态不同甚至是意见相左的人们的心灵。但在生活压力比较大的阶段,他会觉得,生活的苦我吃得已经够多了,我不想再在作为消遣的文艺作品上看到任何忤逆我的存在。”

“这个不合我的心意,

那我就一把火把它烧掉”

作者严华注意到,主导和参与网暴事件的很多是学生或初入社会的年轻人。

她有时会顺着自己评论区里的污言秽语翻进这些人的账号看一看,发现存在明显的共性:经济条件普遍一般、也很喜欢给人打标签——比如给她打的标签是“被婆婆骂、被老公骂、努力生儿子讨好全家”——严华觉得,这说明她们在日常生活中接触到的成年女性里很少有人能为自己的生活做主,所以他们对他人生活的想象才会是如此。

我也点进了开盒郑蓝生的读者的社交账号。显然,她厌恶小说里一切“厌女”的描写——“女主接盘烂黄瓜”、“超雄男强取豪夺”、“女主卑微暗恋风流浪子”、“结局生男宝”,都被她在社交媒体上狠狠批判过。

实际上,她的社交账号里90%以上的内容和“爱女”有关:她支持蒋胜男建议取消离婚冷静期的两会提案;她批评出轨的男艺人;她喜欢百合韩剧《善意的竞争》;她在大S去世后转发过数条或缅怀或愤怒的帖子,“我始终觉得你应该更幸福”,、“那些网暴过大S的网友,他们罪孽深重”。

也同样是她,网暴和开盒女作者,仅仅因为对方写的小说不符合她所认为的“爱女”。

在薛静看来,这些年轻人的行为本质上是源于他们的一种“失语”。

“与其说是他们过度援引各种庞大的他者(如举报作者“厌女”、“教唆男性欺压底层女性”),不如说是他们尚不足以用正常的话语体系,也没有足够多的知识经验来准确表达对自己对一部作品的看法。他们只是盲目地觉得,这个不合我的心意,那我就一把火把它烧掉,”薛静分析,“网络将丰富的世界提早展现给他们,但他们尚不具备足够处理这些的能力,而学校和家庭中关心的往往又只是成绩,很少有机会能让他们坐下来坦诚、平等地聊一聊自己的精神世界。”

面对商业化的需求以及被网暴被举报的风险,很多作者选择像许珊一样明哲保身。一个直接的后果是,“网文一年比一年不好看了”,读者陈水说。

读者赵絮有类似的感慨:“现在的文都不够劲儿。”这两年每次她陷入文荒,都会重看老文,沉浸在那些行文大胆又刺激的情节中,她一边感叹“自己当年吃得可真好”,一边暗暗庆幸——“幸好作者生逢其时,要是今天再写,估计早就被骂到退圈”。

陈水喜欢的作者就经历过大规模的辱骂,因为她笔下的角色面对选择时有挣扎,有犹豫,虽然在陈水看来这是人物弧光所在,“更像一个活人”,但显然其他读者不这样认为。后来,这位作者写的主角都变成了“圣人”,骂声少了,但陈水觉得,灵气也没了。“一味迎合读者的作者很难写出好的作品,”陈水说,“但人家之前被骂得那么惨,这也是合理的选择。”

自称“创作心态比较卑微”的作者许珊坦言:“现在写文肯定没有之前那么纯粹了,但也没办法,这就是新时代网文作者的宿命。”

每次看到充满戾气的排雷帖和作者被网暴的事例,陈水都感到很困惑:为什么看个小说都要这么较真?她觉得,现在很多人无论讨论什么话题,似乎都抱着一种不能吃亏的心态,要选一个阵营,去对抗,去战斗。

薛静认为,从根本上来说,这背后存在着一个机制性的矛盾:人与人之间的交流以充分沟通后达成共识、终止讨论为目的,而互联网的机制则是要让讨论一直持续下去,这样才能盈利。

“或许唯一的解法是,回到现实之中,重建彼此之间的信任——一种对于我们还有通过沟通达成共识的可能性的相信。”薛静说。(来源:腾讯新闻)

◦ 薛静为真实姓名,其他人物使用化名

◦ 头图来源视觉中国

* 版权声明:腾讯新闻出品内容,未经授权,不得复制和转载,否则将追究法律责任。