开篇图说:2025年5月22日,杭州市良渚文化村,“良渚乔布斯”谢政(右一)和他的团队成员在小区地下室办公,他们把这里称为“创业车库”。中间是他为致敬乔布斯首款Macintosh电脑而设计的同样外观的艺术装置“Bonintosh”,用于产品推广。

开篇图说:2025年5月22日,杭州市良渚文化村,“良渚乔布斯”谢政(右一)和他的团队成员在小区地下室办公,他们把这里称为“创业车库”。中间是他为致敬乔布斯首款Macintosh电脑而设计的同样外观的艺术装置“Bonintosh”,用于产品推广。

摄影/撰稿|财新周刊 张芮雪

AI狂欢、社群实验,未来硅谷还是远去的“精神圣地”?

“未来硅谷在良渚!”一个月前的科技大会上,良渚社群组织者荷妮和十余个青年喊出口号;另一场以AI为卖点的社群分享上,“从硅谷到良渚”被印在了海报中央。

谢政被朋友们戏称为“良渚乔布斯”:23岁,没上过大学,留长发,自称“嬉皮士”,黑色中领毛衣下裹着一颗要“颠覆社交”的野心。他正带领着同龄的4人团队,在良渚一小区租来的地下室里构建属于“00后”的社交产品。“如果你对我们感兴趣,或者对一家1976年的Apple感兴趣……在这里找到我。”他在一场产品分享会上自我介绍道。

谢政为其社交产品“Bonjour!”线下推广而设计的展板,恳切中充满自嘲,愿意为注册用户或投资人“磕响头”:“光鲜设计都是装的......00后创业中,我们真的很穷。”

谢政为其社交产品“Bonjour!”线下推广而设计的展板,恳切中充满自嘲,愿意为注册用户或投资人“磕响头”:“光鲜设计都是装的......00后创业中,我们真的很穷。”

他口中苹果公司的发源地:硅谷,正在越来越频繁地成为杭州郊区小镇良渚的代名词。良渚文化村,一个拥有20余年开发历史的大型房地产项目,也因此吸引越来越多的AI创业者前来定居。

数字游民、独立开发者、艺术家、自媒体人、设计师、编剧……各式各样不坐班的人群汇聚于此。这里没有资本热钱,也没有产业聚集,甚至不通地铁,有的只是密集的绿荫、宽大的户型和丰富的社群活动。一位在村里住了10年的居民打趣道,由于缺少最“势利”的城市元素——交通和学区,选择住在这里的人价值偏好因此趋同,形成了紧密的邻里关系。而当一个非功利化的“精神圣地”,迎来野心勃勃的创业者们,社区也在微妙变化着。

被“硅谷”吸引的游牧者

28岁的乔丹慵懒地躺在电动沙发椅上,客厅里最显眼的,是那块被擦得锃亮的白板,这里是他的“AI House(AI创客厅)”。2025年4月,他与朋友合租下这套180平方米的精装房,初衷就是在客厅打造一个AI交流的据点。

乔丹躺在电动沙发椅上,眼前的58寸大电视里播放着综艺节目,他花费了远高于良渚平均水平的租金,只为拿下这套大客厅、精装修、带花园的一层公寓,以便举办“AI House”活动。

乔丹躺在电动沙发椅上,眼前的58寸大电视里播放着综艺节目,他花费了远高于良渚平均水平的租金,只为拿下这套大客厅、精装修、带花园的一层公寓,以便举办“AI House”活动。

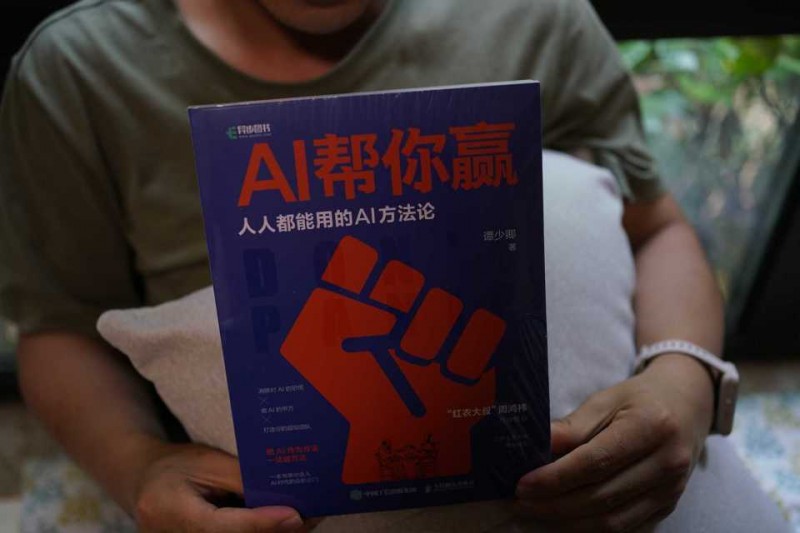

朋友送给乔丹的AI相关书籍,自称“人人都能用的AI方法论”,至今未开封。

朋友送给乔丹的AI相关书籍,自称“人人都能用的AI方法论”,至今未开封。

乔丹也以AI创业者自居,创业方向是极地旅行。他曾是互联网大厂的算法工程师,近两年一直在环游世界。去年从南极归来,身边朋友都在热议AI,室友用AI生成的视频更让他震撼。“突然有一种危机感,”他回忆道,“行业已经发展到这地步了?差距这么大,我不能瞎玩了。”这促使他开始自学AI。

因为“道听途说”良渚有很多AI独立开发者,他也搬了过来,且行动迅速:4月12日搬家,15日就举办了首场“AI House”交流活动,随后还请到了硅谷创业者来分享。在良渚认识的创业者打动了他:“有创业十年失败了好多轮还在不断创业的,还有已经成功现在又转型做投资人的。”

过去半年多,乔丹一直隐藏着自己的创业想法,担心被外界视为“败家子”,但良渚打消了他的顾虑。短短几周,他就结识了许多同路人。“有些人可能在世俗看来不那么成功,但是他还在不断地去探索、去折腾。”他说,“我就觉得我来对了地方。”

搬来不久,乔丹就请来了曾在硅谷创业的Ainia联合创始人Nick Luo分享创业经历。图:乔丹

搬来不久,乔丹就请来了曾在硅谷创业的Ainia联合创始人Nick Luo分享创业经历。图:乔丹

“启师傅AI客厅”定期举办的活动Demo Day,活动就办在一位AI从业者家的院子里,刚开始来的人多,准备凳子不够,村民们要自带板凳参与。图:启师傅提供

“启师傅AI客厅”定期举办的活动Demo Day,活动就办在一位AI从业者家的院子里,刚开始来的人多,准备凳子不够,村民们要自带板凳参与。图:启师傅提供

26岁的音格几乎与乔丹同期搬来良渚。和乔丹一样,她的第一件事也是办活动:邀请独立开发者们分享AI辅助编程的经验。音格拥有Web3和AI+硬件领域的背景,曾担任产品经理和运营。辞职创业一年多,对方向仍感迷茫,为此,她持续组织开发者活动,以此寻找创业方向和潜在合伙人。

相比之下,已持续两年的“疯狂星期四”程序员线下聚会,无疑是良渚开发者圈中最老牌、也最具代表性的活动。“疯狂星期四”的雏形,始于两年前独立开发者周鼎在网上发起的良渚周边邻居聚会。初衷很简单:每周一次线下见面,共同办公,打破独立开发的孤岛状态。随着时间的推移,聚会的时间和地点逐渐固定下来,周鼎坚持不建群、不通知、不设主题,有时间、感兴趣的人自行前往即可。

“疯狂星期四”聚会现场,周鼎与一名刚下飞机、从北京特意赶来的朋友聊天。活动的知名度越来越高,参与人群来自全国各地。

“疯狂星期四”聚会现场,周鼎与一名刚下飞机、从北京特意赶来的朋友聊天。活动的知名度越来越高,参与人群来自全国各地。

义乌创业青年纪旭慕名而来良渚考察,“疯狂星期四”上,乔丹把她介绍给了周鼎,他们就如何利用AI增进跨境电商效率聊了起来,一下午时间,因感兴趣而参与话题的人越来越多。

义乌创业青年纪旭慕名而来良渚考察,“疯狂星期四”上,乔丹把她介绍给了周鼎,他们就如何利用AI增进跨境电商效率聊了起来,一下午时间,因感兴趣而参与话题的人越来越多。

“疯狂星期四”聚会现场,一位对话题感兴趣的女士凑过来,加入了隔壁桌的聊天。这个活动已从最初的程序员群体发展到自媒体、跨境电商等各个行业的从业者。

“疯狂星期四”聚会现场,一位对话题感兴趣的女士凑过来,加入了隔壁桌的聊天。这个活动已从最初的程序员群体发展到自媒体、跨境电商等各个行业的从业者。

“自由松散、自由共享,无组织、无纪律”,周鼎如此形容该活动。这份不设限的自由吸引了五湖四海的人,甚至有阿里巴巴的员工利用午休时间赶来交流。如今,每周四,社区咖啡店“杭一末”人声鼎沸。角落里,新晋奶爸川叶略带疲惫却兴奋地与老友周鼎分享着他的新痛点:如何高效记录儿子的喂奶数据,以及由此诞生的“喂奶计数器”产品雏形。

“方便加入吗?听你们聊得好热闹。”初来乍到的AI 创业者张明亮加入了谈话。周鼎解释道,在“疯狂星期四”,每个人都默认“允许被打扰”,可以随时加入任何一场即兴交流。

“疯狂星期四”活动咖啡店的墙上,贴着一张早年聚会的照片,那时的参与人员还以程序员、产品经理为主。

“疯狂星期四”活动咖啡店的墙上,贴着一张早年聚会的照片,那时的参与人员还以程序员、产品经理为主。

相比而言,不善社交的谢政首次参加“疯狂星期四”时显得手足无措。他从中得到启发,“要是我能知道在场所有人的profile(资料)就好了”,由此诞生了数字名片产品“Bonjour!”,如今已开启新一轮融资。

“疯狂星期四”的影响力早已超越了最初的程序员或互联网产品开发圈层,自媒体人、电商从业者、“出海”创业者纷至沓来,其中不少人因此落脚良渚。周鼎粗略估算,仅直接受他影响移居此地的朋友,就不下十位。

启师傅是被周鼎间接吸引而来的一员。两年前,他决心离开北京,原计划四处旅居,考察一个理想的定居点。恰逢一位朋友受周鼎影响,将良渚视为未来的“养老宝地”,极力推荐给他。启师傅原想先短住三个月,最后却留了下来。

如今,启师傅打造的社群平台“启师傅AI客厅”也声名鹊起,定期举办的Demo Day(演示日)成了良渚创业圈的盛事,上一期的报名人数超过300人。没活动的日子,他就带投资人穿梭在小区里逐家拜访创业团队。启师傅笑称自己成了良渚生活的“安利官”,他估算,直接或间接受他影响,来良渚考察的创业者或团队有四五十个,其中大约两成决定来此定居。

师傅站在小院的葡萄藤架下主持新一期的Demo Day活动,这期的主题是“从硅谷到良渚”。图:启师傅提供

师傅站在小院的葡萄藤架下主持新一期的Demo Day活动,这期的主题是“从硅谷到良渚”。图:启师傅提供

这股涌入的人潮,也让良渚的租房市场持续升温,热门户型尤其紧俏。“自由良渚”社群创始人荷妮发现,原本不到3000就能任意挑选的两室一厅“山景房”“树景房”,如今很少在市面上流通了,“要靠抢”。

良渚基因:从艺术家聚落到熟人社会

船桨破开水面,两岸树影向后掠过,惊起苍鹭阵阵。周舟斌沉默地坐在独木舟上,目光投向流淌了5000年的古河道。这天是他发起的“净水日”,邻居们带着桨板和充气船,清理环绕良渚文化村的河道垃圾。

当外界将良渚与“硅谷”“AI创业”捆绑时,这位老居民也曾受邀参加新村民的聚会,会上充斥着“Vibe Coding”“O3”等行业术语,每个人都密集地语言输出。坐在一旁的周舟斌听不进去,不听又显得不礼貌。

参与净水的“船队”行驶在河道上,因为毗邻水系丰富,良渚文化村里,不少住户都自备桨板、背包船、皮划艇等水上设施。

参与净水的“船队”行驶在河道上,因为毗邻水系丰富,良渚文化村里,不少住户都自备桨板、背包船、皮划艇等水上设施。

净水活动上,邻居们自带桨板、背包,在周舟斌的带领下,共同为这条围绕着良渚文化村的河流做清洁。

净水活动上,邻居们自带桨板、背包,在周舟斌的带领下,共同为这条围绕着良渚文化村的河流做清洁。

这让他更怀念2008年的良渚。那时迁入的第一批邻居多是艺术家——画画的、玩音乐的、编舞的。他们自称“村民”,共同起草《村民公约》,用闲置书籍填满村民书舍的木架,凭各自技能相互服务,逐步建起村民学堂。

当时的交往没有目的性。周舟斌常去画家邻居家做客,主人自顾自画画,泡好茶便不再招呼。他安静旁观,偶尔聊几句画具或技法,无需刻意找话题。邻居们乐于分享自己所爱,周舟斌因此了解了如何做一把琴、怎么品酒的产地和年份、或是一套家具为何能卖出天价。

杨雨婷站在她和周舟斌自建的小岛上看夕阳,岛上不通水、不通电,所有设施都是二人用木头手工打造的。

杨雨婷站在她和周舟斌自建的小岛上看夕阳,岛上不通水、不通电,所有设施都是二人用木头手工打造的。

.jpg) 周舟斌和杨雨婷坐在自己建设的小岛上,透过树荫仰望天空。岛上的一草一木都是二人亲手搭建,材料需用船运上岛,周舟斌希望通过小岛来暂时性地远离城市。

周舟斌和杨雨婷坐在自己建设的小岛上,透过树荫仰望天空。岛上的一草一木都是二人亲手搭建,材料需用船运上岛,周舟斌希望通过小岛来暂时性地远离城市。

如今,艺术家们逐渐离散,他留了下来,辞去了管理职位,转型成了划船教练。他学着曾经的样子,给新村民们讲良渚的八座水门,追问周边河道的水质变化,教孩子击石取火、用木头削哨子,还在附近小岛上搭建了木屋,“当你内心感觉很累、很焦急的时候,就可以划船到这个地方,读首诗,发发呆,看看书”。

周舟斌划独木舟行驶在湖面上,最近一段时间,他存款开始见底,不得不开始考虑经济问题,但面对日渐商业化的良渚,他也有自己不肯妥协的一面,一些自然环境不能接纳的客户都被他否定了。

周舟斌划独木舟行驶在湖面上,最近一段时间,他存款开始见底,不得不开始考虑经济问题,但面对日渐商业化的良渚,他也有自己不肯妥协的一面,一些自然环境不能接纳的客户都被他否定了。

周舟斌示范如何击石取火,比起高密度的交流,他认为自然中的树木、水流和火焰更能给他能量。

周舟斌示范如何击石取火,比起高密度的交流,他认为自然中的树木、水流和火焰更能给他能量。

因为稻草潮湿,火迟迟没生起来,周舟斌并不急,小心翼翼地把火星包裹住,凑近身去轻轻吹气,随着时间流逝,火苗一点点燃烧起来。

因为稻草潮湿,火迟迟没生起来,周舟斌并不急,小心翼翼地把火星包裹住,凑近身去轻轻吹气,随着时间流逝,火苗一点点燃烧起来。

村民学堂成为他与过去的连接点。今年他报名了手工课《亲手造一朵云》,计划着把自己编织的毛绒云朵安装到湖里去。新村民也在延续服务精神:2018年搬来的孙晓光,已在学堂开设了十余期免费尤克里里课,课余带学员排练、登上“村晚”舞台,学员累计超过百人。

孙晓光认同老村民对早期纯粹氛围的怀念,但更看重当下。每忙完一天的工作回家,“你只要一进村口,心情就特别舒服,这个东西可意会不可言传!”

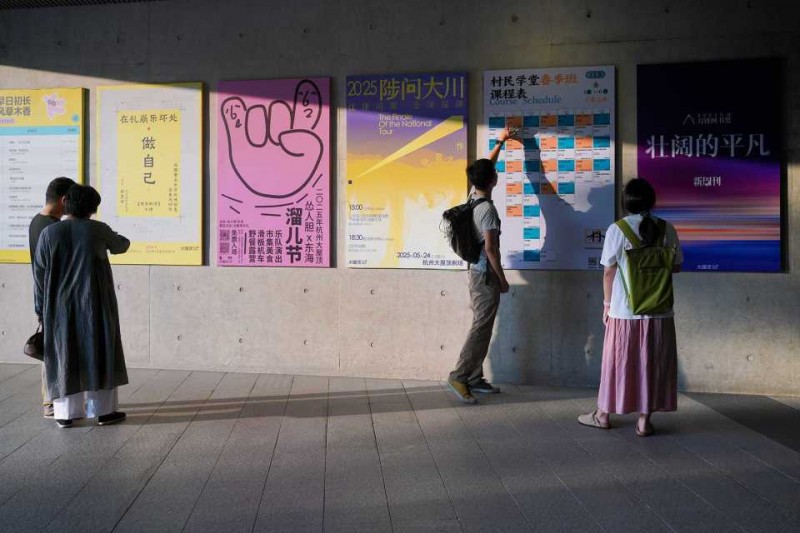

村民学堂所在的文化艺术中心一楼,活动海报贴满了墙面,周鼎指着学堂课程表上的一节AI相关课程,与妻子讨论起来。除了村民学堂,这里还举办讲座、音乐会、乐队演出、市集等活动。

村民学堂所在的文化艺术中心一楼,活动海报贴满了墙面,周鼎指着学堂课程表上的一节AI相关课程,与妻子讨论起来。除了村民学堂,这里还举办讲座、音乐会、乐队演出、市集等活动。

文化艺术中心由日本建筑师安藤忠雄设计,平日里,孩子们在这里做作业,大人在这里打八段锦,每年春节的联欢晚会也在此举行,假期里则是良渚的著名打卡点。

文化艺术中心由日本建筑师安藤忠雄设计,平日里,孩子们在这里做作业,大人在这里打八段锦,每年春节的联欢晚会也在此举行,假期里则是良渚的著名打卡点。

他如此解释良渚文化村的吸引力:首先是倚靠山林、四面环水,日本建筑师安藤忠雄设计的文化艺术中心矗立其中,公共建筑均由顶尖设计师操刀,村里有图书馆、剧场、展览空间,书店不时迎来签售作家,还有寺庙与教堂,“满足了所有的精神需求”。

更重要的是人与人之间的关系。通过学堂,楼上楼下都成了他的学生或同学,“邻里包个饺子,串着小区送”。一位学生是附近面包坊的老板,小店因此成了大家的排练场,黄昏时分,尤克里里琴声响起,同学们一起围唱上世纪80年代的伤心情歌,笑成一团,各家的小孩就在边上玩耍,直到面包坊快打烊。

孙晓光带领邻居们在面包坊练琴,他在艺术机构上课,每50分钟就要400元,但多年来一直坚持免费给村民教学、排练,他希望通过此举来普及音乐教育。

孙晓光带领邻居们在面包坊练琴,他在艺术机构上课,每50分钟就要400元,但多年来一直坚持免费给村民教学、排练,他希望通过此举来普及音乐教育。

一位来晚了的尤克里里班成员提着裙子转圈,给大家打招呼,他们因为课堂而聚在一起,生活之中也发展出亲近的邻里关系。

一位来晚了的尤克里里班成员提着裙子转圈,给大家打招呼,他们因为课堂而聚在一起,生活之中也发展出亲近的邻里关系。

这些活动的幕后支持者,是村民学堂负责人、社群企划陈淑萍。她还有另一重身份:运营方万科大屋顶文化的员工。今年大屋顶村民学堂的开课数量达到了55门,课堂为纯公益性质,大屋顶主要提供场地支持并组织招募,由村民讲师主导教学内容。她记得,作为今年新开启的共创课程,课堂之外,读诗会成员会一起研读诗集,相约创作,在草坪上、博物馆、遗址公园等地开读诗会,还计划着年底把作品拿到村民集市上去分享。

课堂上,孙晓光向大家介绍尤克里里文化里独特的打招呼手势。他的课堂生动幽默,用丰富的肢体语言和语调来调动学员们的情感,每期招募都爆满。

课堂上,孙晓光向大家介绍尤克里里文化里独特的打招呼手势。他的课堂生动幽默,用丰富的肢体语言和语调来调动学员们的情感,每期招募都爆满。

尤克里里课堂上,一位已经“毕业”了的学姐(后排左一)也来重温教学,由于弹得熟练,新学员跟不上,她连忙摆手道歉。“以前觉得太难了,现在突然一下子,真的有种在玩音乐的感觉了!”她说。

尤克里里课堂上,一位已经“毕业”了的学姐(后排左一)也来重温教学,由于弹得熟练,新学员跟不上,她连忙摆手道歉。“以前觉得太难了,现在突然一下子,真的有种在玩音乐的感觉了!”她说。

学堂之外,村内的社群版图也在持续扩张。从运动、亲子、公益到行业分享,只要加入的社群够多,几乎每天能收到活动邀请。“人和人之间是比较近的感觉。”音格如此描述。

二胎妈妈顾雅静是孙晓光的学生,于她而言,良渚是一个充满了人情味的熟人网络。楼下商铺多为邻居们开的,她知道哪家咖啡店的姐姐最温柔,最古早的艺术沙龙聚集地在哪里,“孩子到人家店里卖个萌,老板娘就会给他吃的玩的”。

净水活动前,志愿者们在河边为桨板充气,路人看到有水上活动,停下车来主动搭讪,希望下次能参与。

净水活动前,志愿者们在河边为桨板充气,路人看到有水上活动,停下车来主动搭讪,希望下次能参与。

到村子里逛一圈,轻食店老板会请她试菜单上没有的新品,走到面包坊门口,尤克里里班的学妹又叫她喝咖啡,吃饱喝足回到家,发现分文未花。丈夫出门遛娃,无论走到哪,总有邻居主动告知行踪:“你们家爸爸跟弟弟在滨河公园玩……你们家爸爸跟弟弟在小广场玩。”

理想落地:自由职业者的生存逻辑

如何定义良渚?独立开发者周鼎直言:“叫青年养老院都比中国硅谷要好。”在音格眼中,这里是“大型版爱情公寓”,朋友间相互串门,去各家客厅看电影、做饭或者玩游戏。乔丹认为,良渚在现实之外,给青年提供了探索自我的空间,“脱离原生家庭,脱离职场环境或者学校等等,可以去找自己真正想要的生活。”

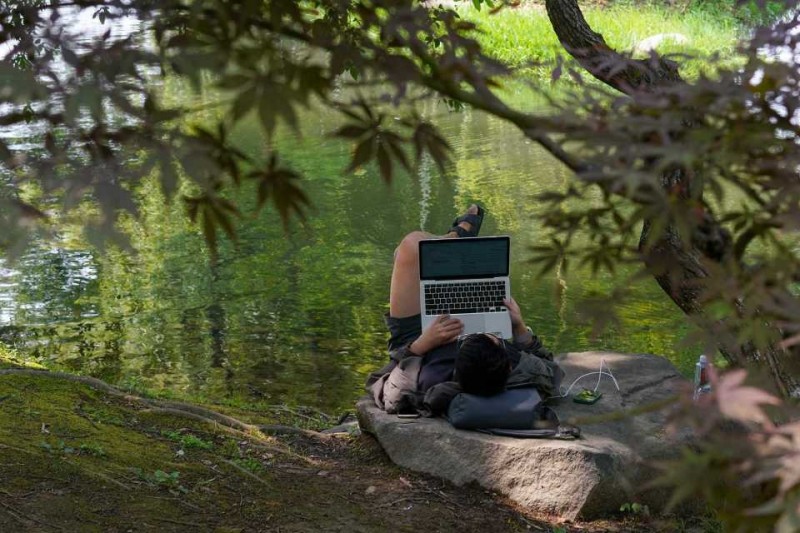

湖水旁,一名男子躺在石头上办公。良渚文化村绿地众多,又毗邻住宅区,为露营、郊游,小朋友抓小鱼、抓蝴蝶提供了就近场地。

湖水旁,一名男子躺在石头上办公。良渚文化村绿地众多,又毗邻住宅区,为露营、郊游,小朋友抓小鱼、抓蝴蝶提供了就近场地。

张明亮坐在咖啡店门口,拿出电脑准备办公。他发现这里的创业者更多把自己的痛点和科技产品结合起来,他正在做的AI产品也如此,灵感来源于合伙人曾经与家人异国分离,明明牵挂彼此,又感到无话可说。

张明亮坐在咖啡店门口,拿出电脑准备办公。他发现这里的创业者更多把自己的痛点和科技产品结合起来,他正在做的AI产品也如此,灵感来源于合伙人曾经与家人异国分离,明明牵挂彼此,又感到无话可说。

AI创业者张明亮观察到,现实中的AI浓度远低于网络叙事,他的邻居多为艺术家、退休老人和二胎家庭,走在社区里,更多见到的是奔跑的小孩和散步的老人。AI活动热烈而拥挤,但不少是从外地慕名而来的,一个多月来,他密集参与AI活动,厚着脸皮挨个加微信,但认识到的真正在推进项目的本地AI创业者,数量在20人左右。

在良渚认识的部分AI创业者让乔丹想起去年刚回国时的自己:漫无目的地吸收着AI知识,驱动自己的“还是一种恐惧感,好像不学AI就跟时代已经脱节了”。后来乔丹才意识到:“AI只是个工具,不要对它赋予太多期待,更多的决策在于自身。”

乔丹坐在他租来的“树景房”卧室里看书,因为刚搬来不久,卧室里一切从简。对他来说,搬来良渚AI创业不一定要做大公司或拿大融资,更多创的是“自己人生的事业”。

乔丹坐在他租来的“树景房”卧室里看书,因为刚搬来不久,卧室里一切从简。对他来说,搬来良渚AI创业不一定要做大公司或拿大融资,更多创的是“自己人生的事业”。

义乌创业青年纪旭考察一周后就离开了,她的结论是:讨论热烈,落地太少,更像理想社会实验。本地人荷妮见证了良渚从闭塞村庄发展为数字社区,受新迁入的朋友影响,她也成了一名自由职业者,运营着千人规模的本地社群,在她的观察中:在地的AI项目里,真正能在增长和变现方面有突破、符合使用场景且有壁垒的为数不多。其社群数据显示,新村民多为自由职业者,“蛮多”处于“Gap期、离职期、被裁休息期,或是长期找不到合适工作的自由职业探索期”。